无线联网方案助力农村电力改造

早期农网困境

早期农村配电网规划存在明显短板,受制于历史条件限制,输电线路半径普遍偏小,线路长度却远超合理范围。这种设计导致瓶颈效应突出,部分区域出现"卡脖子"现象,设备长期处于重过载运行状态。据统计,超过60%的农村配电变压器使用年限超过15年,设备老化问题严重。当前配电网覆盖范围虽广,但配电台区呈现点多面广的分散特征,70%以上位于偏远山区,通信基础设施薄弱,难以构建完整的综合数据网络。县级配网调度自动化仅实现基础功能,负荷控制仍停留在人工操作阶段,配电自动化覆盖率不足30%,信息化水平严重滞后于城市电网。

行业痛点

地理条件制约:农村地域面积占全国国土面积的80%以上,居住点平均间距超过2公里,线路改造需敷设光缆总长度达数百万公里。这种分散性导致传统有线通信方案成本高昂,实施难度大。

负荷特性复杂:农村配电变压器呈现显著的不均衡特征,三相负荷偏差率普遍超过20%,日负荷波动幅度可达300%,季节性峰谷差超过5倍。这种动态变化特性对实时监测提出更高要求。

管理方式落后:传统人工巡检模式效率低下,巡检周期长达1-3个月,数据采集准确率不足70%。现有信息管理系统存在15%以上的数据误差,无法支撑精准决策。

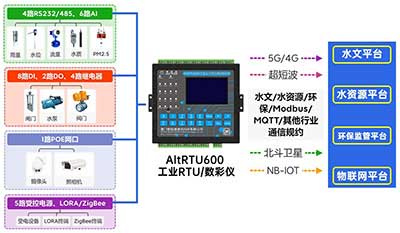

技术架构

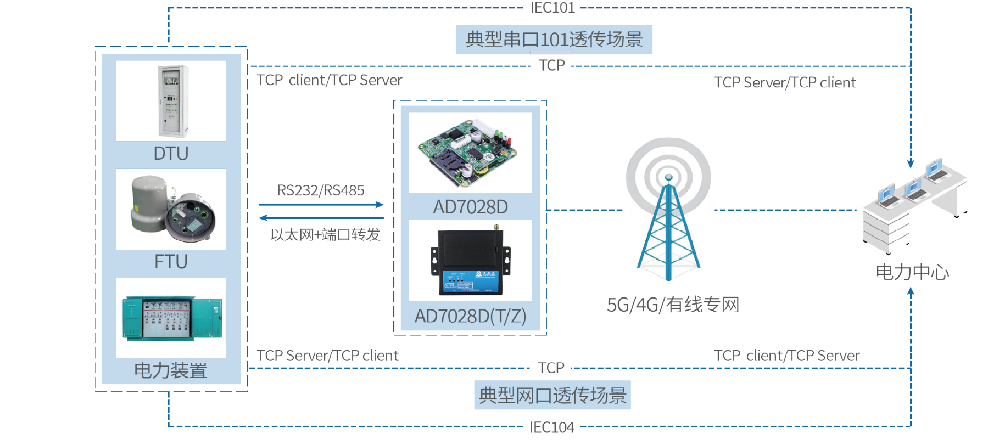

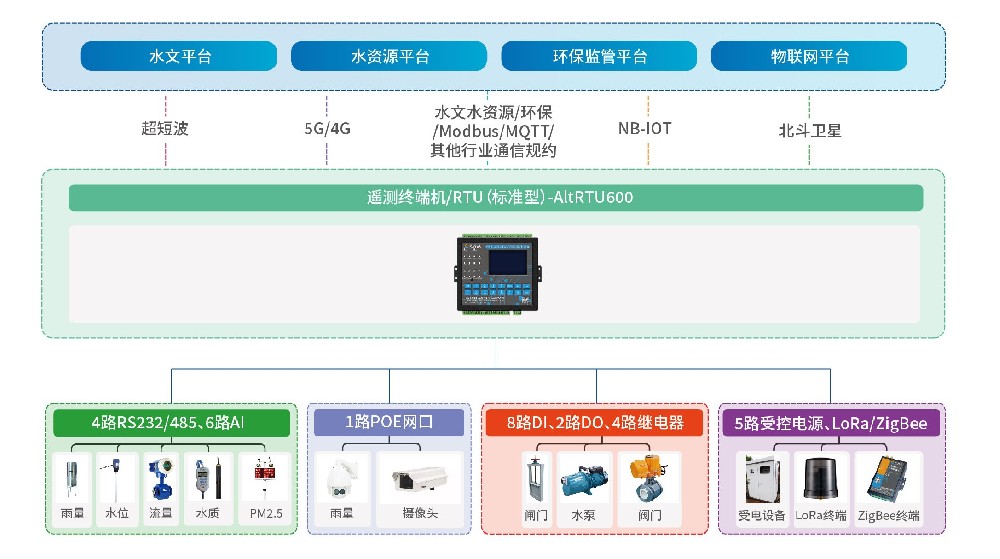

农网改造无线联网系统采用分层架构设计,核心组件包括前端控制单元、无线传输模块和云管理平台:

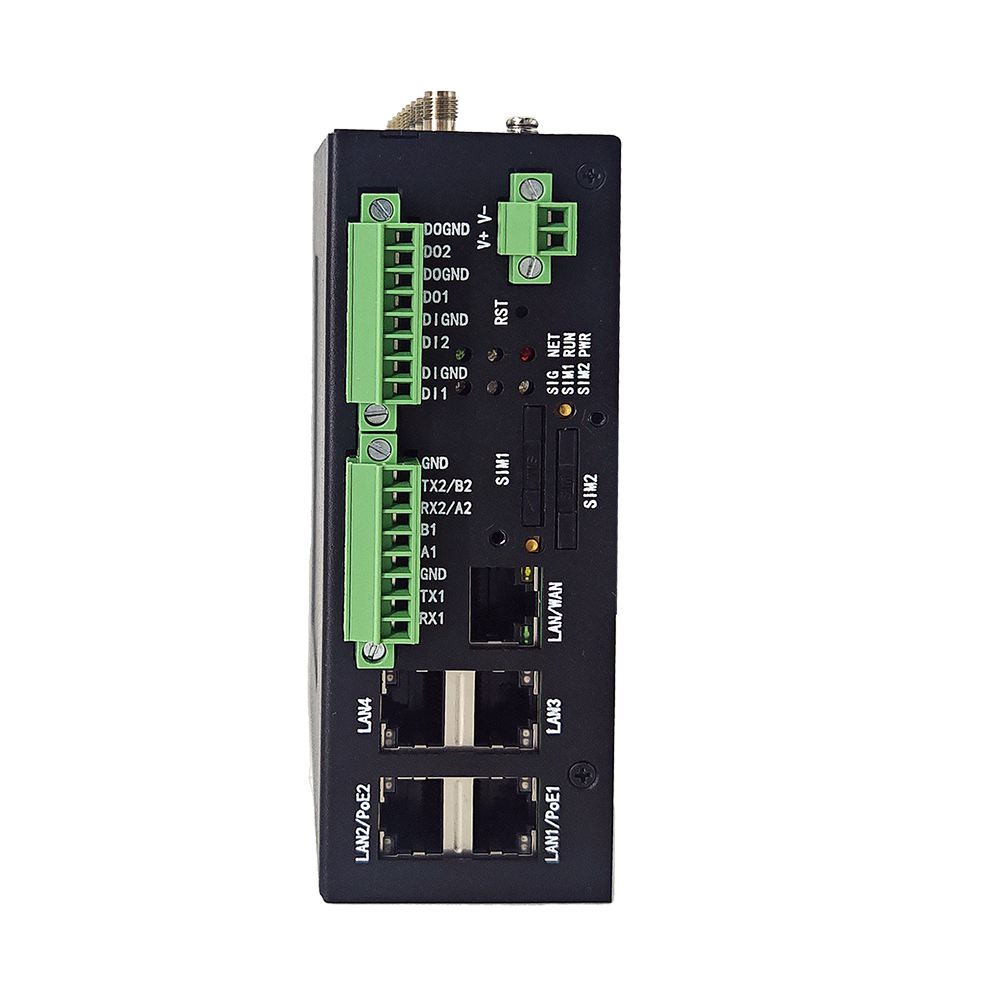

前端控制层:集成110KV及以下电压等级设备,包含智能环网柜、动态无功补偿装置、故障定位指示器等八大类设备。通过嵌入式传感器实现电压、电流、温度等20余项参数的实时采集,采样频率达每秒1次。

无线传输层:采用4G/5G双通道冗余设计,支持三大运营商网络自动切换。传输延迟控制在500ms以内,数据包丢失率低于0.1%。通过AES256加密算法保障通信安全,符合等保2.0三级标准。

平台管理层:基于微服务架构的云平台具备每秒处理10万条数据的能力,存储容量支持3年历史数据回溯。平台集成AI故障诊断模块,可自动识别95%以上的常见故障类型。

核心优势

全时监测能力:系统实现7×24小时不间断监测,故障发现时间从小时级缩短至分钟级。某试点项目数据显示,线路故障定位时间由平均4.2小时降至18分钟,年停电时长减少62%。

数据真实可靠:在线监测技术直接采集设备运行参数,避免人工抄表误差。经对比验证,系统数据与实验室检测结果吻合度达98.7%,为状态检修提供可靠依据。

精准运维决策:基于大数据分析的预测性维护模型,可提前30天预警设备故障,检修计划准确率提升至85%。某省实施后,年度检修费用降低37%,设备可用率提高至99.2%。

供电质量提升:通过动态调压调容功能,电压合格率从92.3%提升至98.6%,线损率下降2.1个百分点。按年供电量100亿千瓦时计算,年节约电量达2.1亿千瓦时。