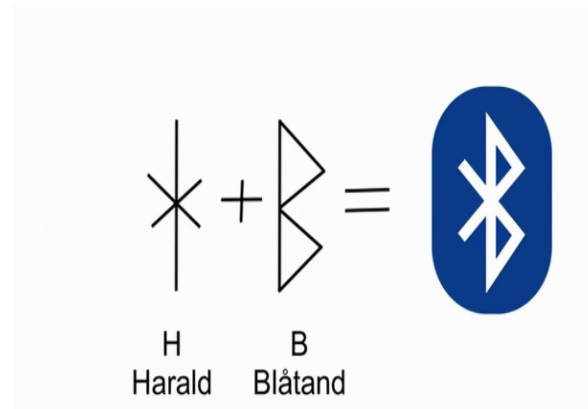

蓝牙协议版本从1.0到6.0的持续迭代

自1994年爱立信首次提出蓝牙技术概念以来,这项无线短距离通信技术已成为连接数字设备的核心纽带。从最初简单的数据传输到如今支持高速、低功耗、多设备协同的智能连接,蓝牙协议版本的持续迭代不仅推动了消费电子产品的革新,更成为物联网、工业互联网等新兴领域的基础设施。

一、蓝牙1.0/1.2

1999年发布的蓝牙1.0标准,以1Mbps的传输速率开启了无线通信的序幕。这一时期的技术存在明显局限:抗干扰能力薄弱,易受WiFi、微波炉等2.4GHz频段设备干扰;连接稳定性差,需手动配对且易断连。早期应用集中于单声道蓝牙耳机和手机文件传输,如诺基亚7110等机型通过蓝牙实现名片交换。2003年推出的1.2版本通过自适应跳频技术(AFH)部分改善了抗干扰问题,但传输速率仍停留在1Mbps水平。

二、蓝牙2.0+EDR

2004年发布的2.0标准引入增强数据速率(EDR)技术,将理论传输速率提升至3Mbps。这一突破使蓝牙首次具备支持立体声音频传输的能力,推动了无线键盘、鼠标和立体声耳机的普及。EDR技术通过采用π/4-DQPSK和8DPSK两种调制方式,在相同频宽下实现了3倍速率提升,同时通过优化电源管理策略,使移动设备续航时间延长30%以上。典型应用包括罗技的DiNovo系列无线键鼠和索尼的DR-BT100立体声耳机。

三、蓝牙3.0+HS

面对高清视频、大文件传输需求,2009年发布的3.0标准创新性整合WiFi技术,通过AMP(Alternate MAC/PHY)机制实现理论24Mbps的传输速率。实际使用中,设备仍需通过蓝牙完成配对,再切换至WiFi进行数据传输。这种混合模式虽解决了速率瓶颈,但增加了硬件成本和功耗,导致其应用场景局限于高端数码相机和便携媒体播放器等设备。三星ST5500相机即支持通过蓝牙3.0将1080P视频快速传输至平板电脑。

四、蓝牙4.0(BLE)

2010年发布的4.0标准标志着蓝牙技术进入低功耗时代。BLE(Bluetooth Low Energy)通过优化协议栈架构,将峰值功耗降低至传统蓝牙的1/10,待机电流从毫安级降至微安级。这一特性使其成为可穿戴设备和智能家居的理想选择:Fitbit Flex手环凭借BLE技术实现30天续航,Nest温控器通过蓝牙4.0完成设备自组网。BLE采用24位CRC校验和32位消息完整性检查,在低功耗同时保障了数据传输可靠性。

五、蓝牙5.0

2016年发布的5.0标准带来三项核心突破:传输距离扩展至300米(理论值),速度提升至2Mbps,广播数据包容量增大8倍。这些改进使蓝牙首次具备与WiFi竞争室内定位市场的能力。通过引入LE Long Range模式,5.0标准在-97dBm灵敏度下仍可保持125kbps传输速率,支持智能灯泡等远距离控制场景。苹果HomePod mini即利用蓝牙5.0实现多房间音频同步和精准声源定位。

六、蓝牙5.1-5.4

2019年后发布的系列版本持续深化专业场景应用:

5.1版本引入到达角(AoA)和离开角(AoD)定位技术,将室内定位精度提升至0.1-0.5米,支持博物馆展品导览等场景。

5.2版本的LE Audio架构通过LC3编解码器和广播音频技术,使真无线耳机(TWS)实现低延迟多设备切换,索尼的WF-1000XM5即采用该技术。

5.3版本优化了周期性广告和连接间隔,将工业传感器数据采集延迟降低至7.5ms,满足自动化生产线实时控制需求。

2023年发布的5.4标准强化了加密密钥长度至256位,并支持周期性广告同步传输(PAST),为医疗电子设备提供更可靠的数据通道。

七、蓝牙6.0

据SIG(蓝牙技术联盟)规划,6.0标准将重点突破三个方向:

AI驱动的动态频段选择:通过机器学习算法实时分析2.4GHz频段干扰状况,自动切换至最优信道,预计可将抗干扰能力提升50%。

超宽带实时传输:支持60GHz频段与2.4GHz/5GHz三频协同,满足8K视频流和全息投影等高带宽需求。

确定性网络架构:引入时间敏感网络(TSN)协议,为工业机器人协作和自动驾驶车联网提供微秒级时延保障。

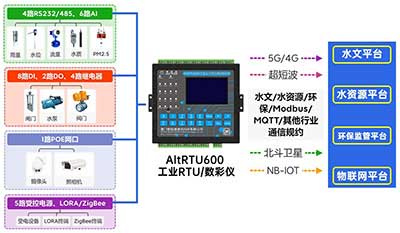

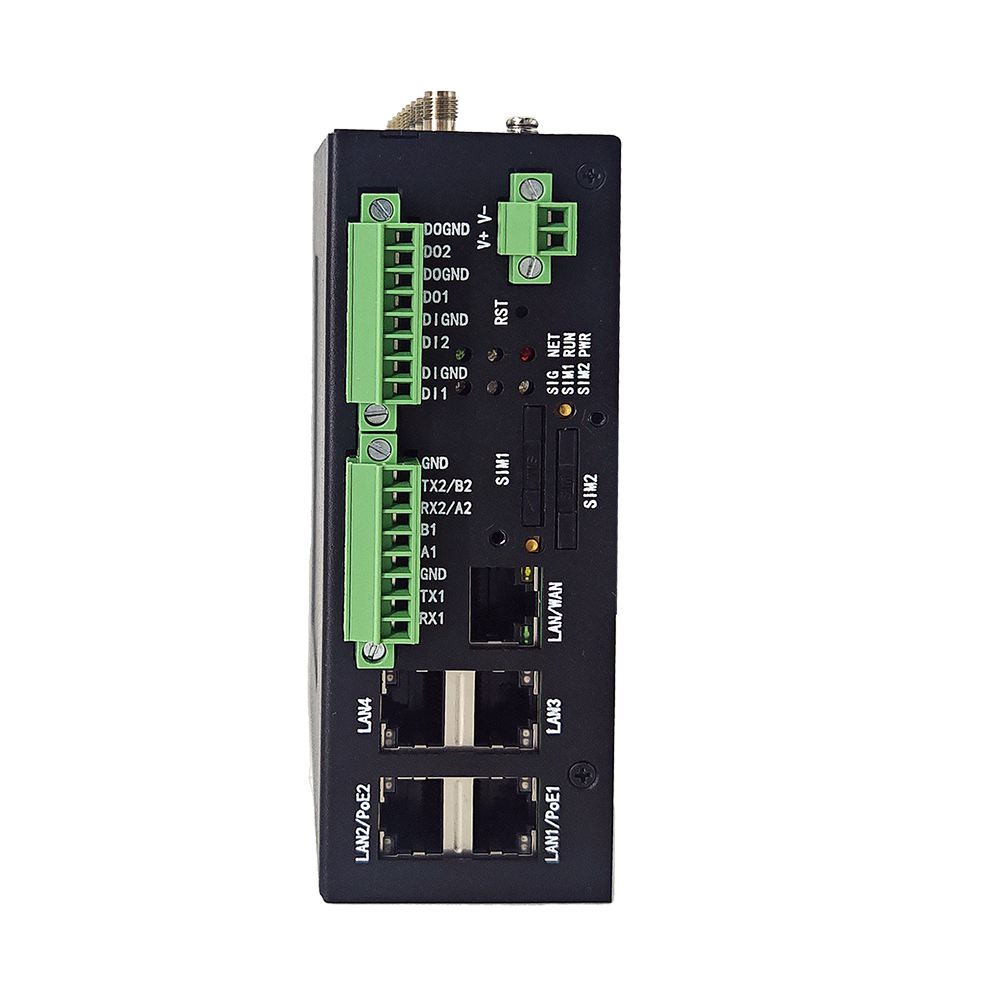

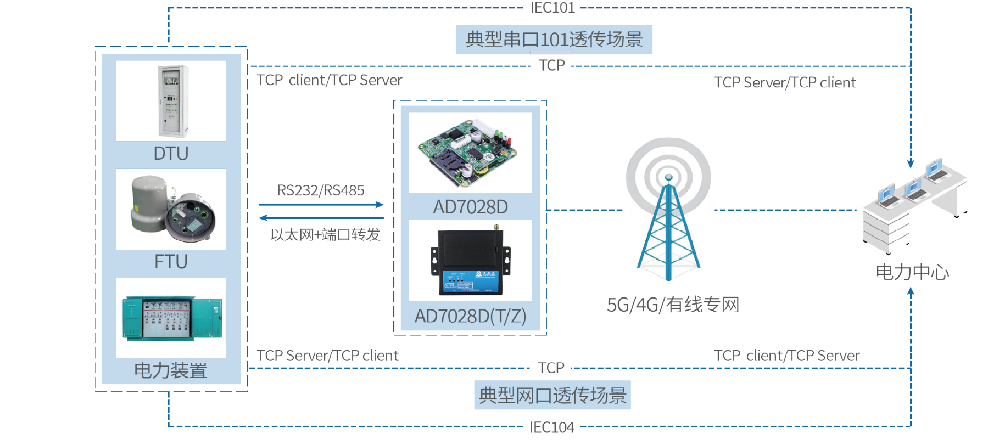

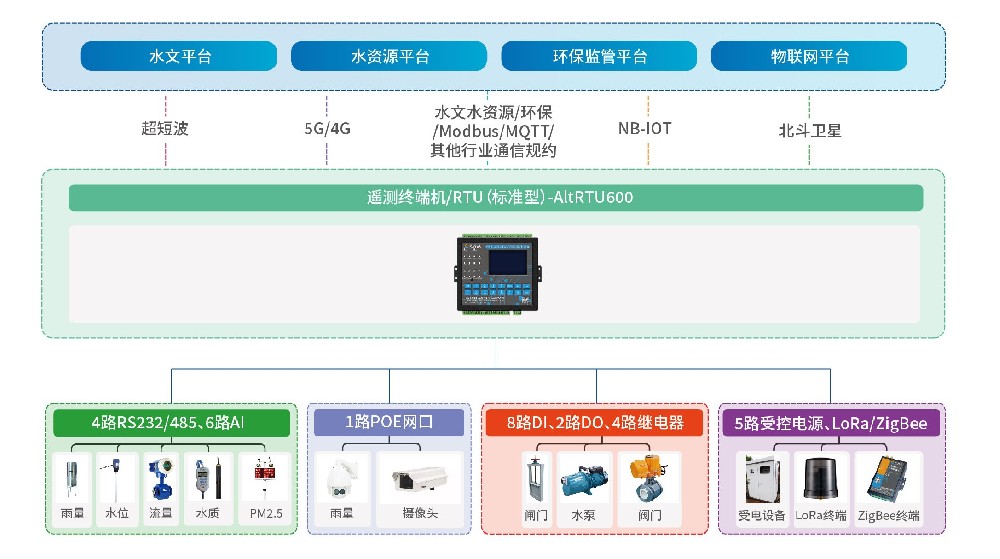

八、工业物联网中的蓝牙

在智能制造领域,蓝牙技术正从消费级向工业级渗透。爱陆通工业网关集成蓝牙5.0模块,可同时连接多个温湿度传感器,从1.0到5.4,蓝牙协议的演进史本质上是通信效率与能源效率的平衡史。每一次版本升级都精准回应了时代需求:当可穿戴设备需要更低功耗时,BLE应运而生;当智能家居要求更远距离时,5.0扩展了覆盖范围;当工业互联网渴求更高可靠时,5.3优化了连接稳定性。展望6.0时代,蓝牙技术将继续突破物理层限制,在AI与超宽带的赋能下,构建真正意义上的"万物无线互联"世界。