波特率是什么?波特率越高越好吗?

波特率基础认知

在串行通信领域,波特率是一个极为关键的概念。它本质上表示数据传输的速度,单位是比特/秒(bps),也就是设备之间每秒能够发送或接收的位数。简单来讲,波特率就像是串行通信的“速度表”,数值越大,意味着数据传输得越快。

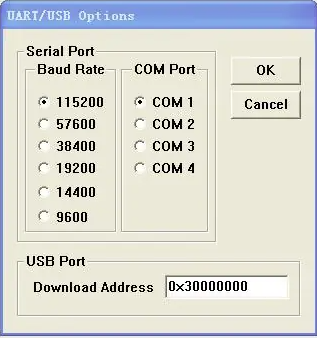

常见的波特率有9600 bps、19200 bps、38400 bps、57600 bps以及115200 bps等。这些不同的数值适用于不同的通信场景,从简单的低速设备连接到对速度要求较高的实时系统,都有其对应的合适波特率。

高波特率带来的优势

缩短数据传输时间

高波特率最直观的体现就是大大减少了数据传输所需的时间。以向串行终端发送文本为例,当波特率为9600 bps时,我们能清晰地看到文本逐个字符地打印出来,仿佛在慢慢“流淌”;而当波特率提升到115200 bps时,相同的文本几乎瞬间就完整地呈现在眼前。

这种速度差异在特定场景下至关重要。比如微控制器之间的快速通信,如果波特率过低,数据传输缓慢,会导致整个系统响应迟钝;在需要传输大量数据的场景中,如高清图像数据的传输,高波特率能显著减少传输等待时间;对于实时系统而言,最小延迟是关键,高波特率可以确保数据及时准确地传输,保证系统的实时性和稳定性。

提升系统整体性能

在直接微控制器通信中,高波特率也有诸多益处。它能减少程序执行时间,因为数据传输加快,程序可以更快地获取所需数据,从而缩短整个执行流程。同时,最大限度地减少了控制系统的延迟,使系统能够更迅速地对输入信号做出反应。此外,对于传感器数据处理,高波特率可以实现更快的采集和处理,提高系统的实时性和准确性。

高波特率面临的挑战

抗干扰能力下降

随着波特率的提高,通信系统变得更容易受到外界干扰。电磁干扰(EMI)就是一个常见的问题,高波特率下,微小的电磁干扰都可能导致数据传输错误。信号随距离的衰减也会更加明显,在长距离传输时,信号强度会迅速减弱,从而影响数据的准确接收。这些干扰可能导致错误代码的产生,甚至使数据损坏,影响通信的可靠性。

传输距离的限制也是一个突出问题。以常见的波特率为例,9600 bps时,传输距离大约在10 - 20米;而当波特率达到115200 bps时,传输距离通常只有2 - 3米(典型值)。这意味着高波特率更适合短距离通信,对于需要长距离传输的应用场景,需要采取额外的措施。

硬件要求提高

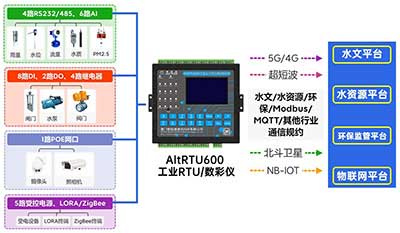

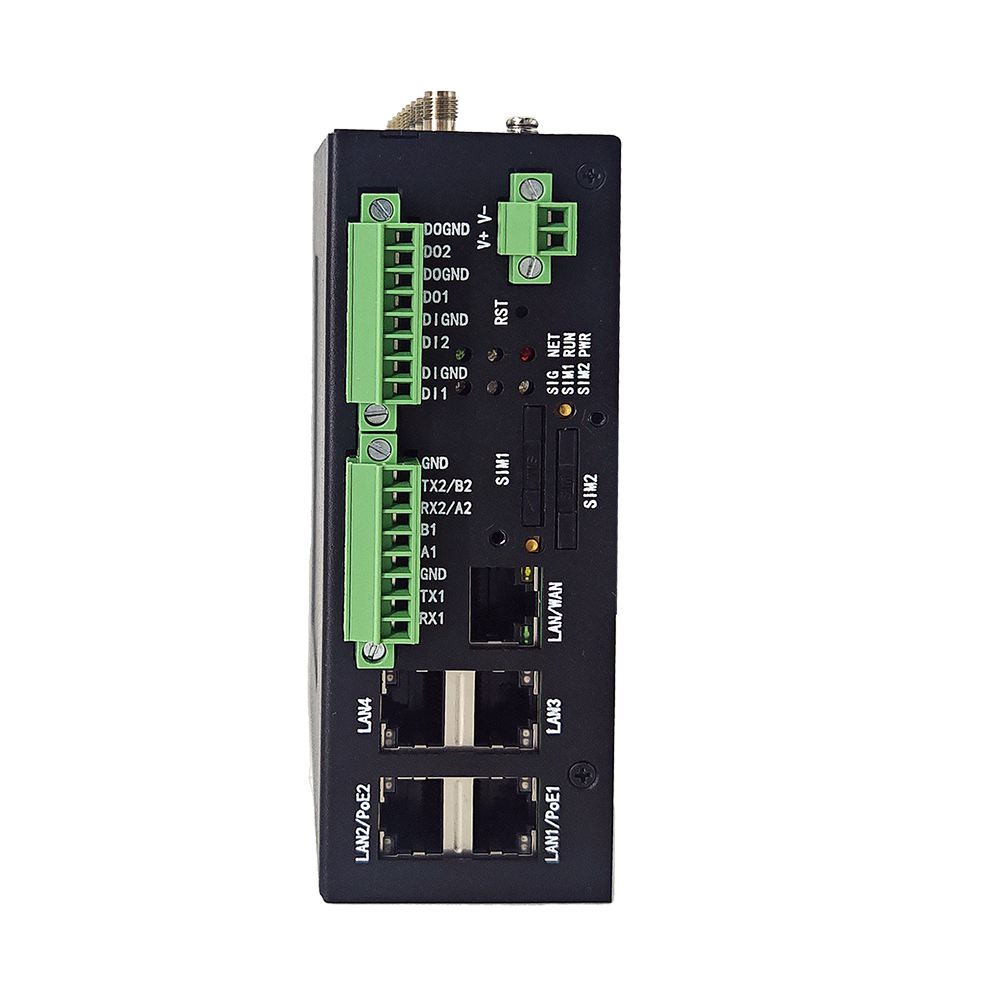

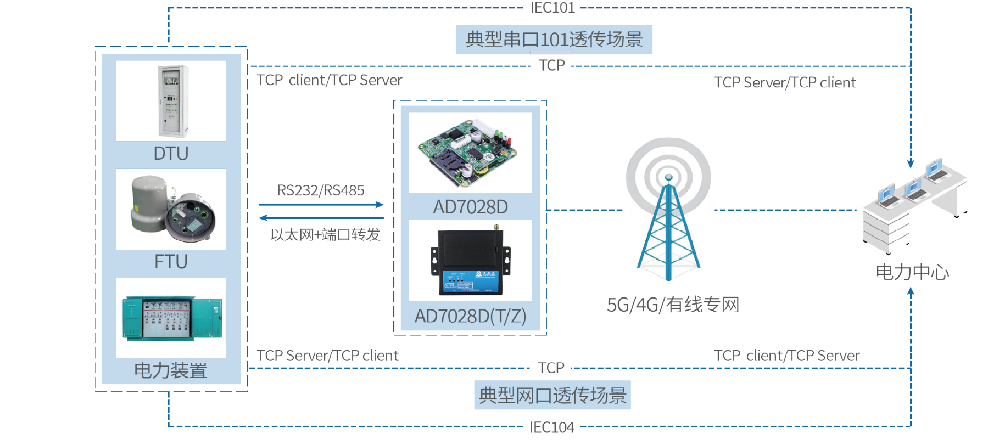

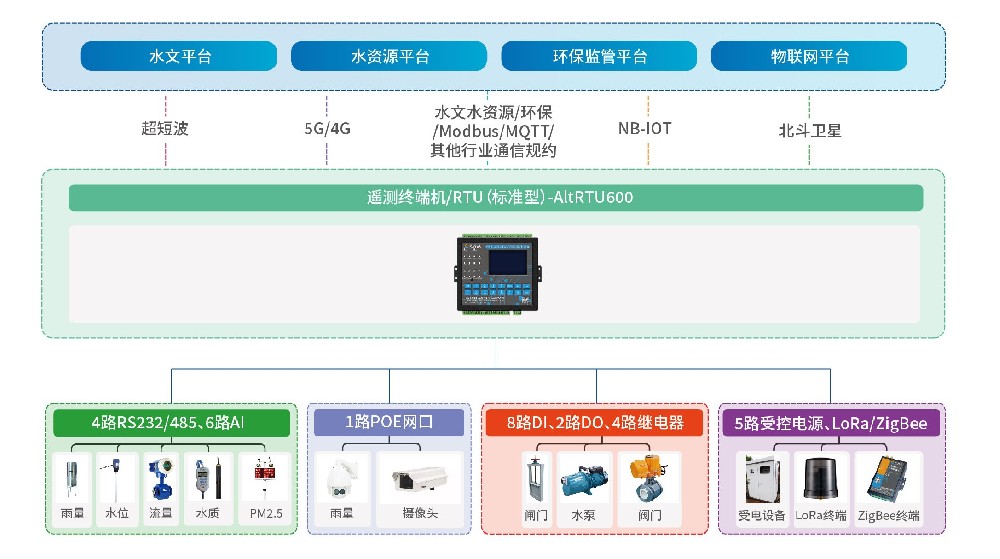

标准TTL UART(1.8V/3.3V/5V)在高速传输时存在严重的距离限制。在工业应用中,为了实现更高的速度和更长的距离,需要考虑使用更强大的串行协议。例如RS - 232协议,相比TTL具有更好的抗噪能力,能够在一定程度上减少干扰对数据传输的影响;RS - 485协议采用长距离差分信号传输,大大延长了通信距离,同时提高了抗干扰能力;RS - 422协议适用于嘈杂环境,通过平衡传输方式,有效抑制了共模干扰。这些协议将UART信号转换为更强大的电气标准,为高速、长距离通信提供了保障。

波特率选择的关键因素

设备速率匹配

两个进行串行通信的设备必须使用相同的波特率,这是实现可靠通信的基础。如果设备之间的波特率不匹配,数据传输就会出现混乱,无法正确解读接收到的信息。

通信距离考量

较高的波特率最适合短距离连接。在短距离内,信号衰减较小,干扰相对较少,能够保证数据传输的稳定性和准确性。而对于长距离通信,由于信号衰减和干扰增加,需要选择较低的波特率或者采用专门的通信协议和设备来保证通信质量。

噪音环境影响

在工业环境中,存在大量的电磁干扰和噪音源,这会对通信产生严重影响。在这种情况下,可能需要选择较低的波特率,以提高系统的抗干扰能力,确保数据传输的可靠性。

数据量需求

对于高吞吐量的应用程序,如大数据传输、实时视频监控等,需要更快的波特率来满足数据传输的要求。高速波特率可以确保大量数据在短时间内准确传输,提高系统的整体性能。